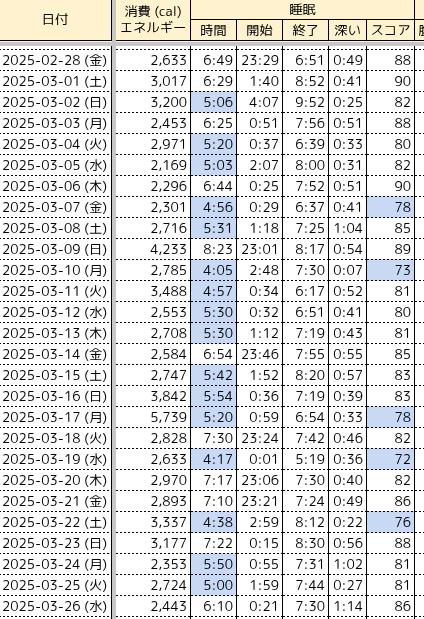

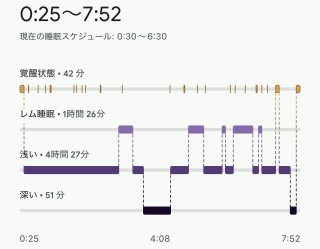

昨晩の睡眠時間は7時間39分 (0:12〜8:42, 深い睡眠0:42) だった。平日は睡眠時間を6時間取れないのに土日 (金土の夜) は7時間以上取れることが多い。眠り始め時間は0時前後と平日とあまり変わらないものの、朝8-9時までのんびり寝ていたりする分の睡眠時間が増えたりする。昨年の寝起きの時間も掘り出してみてみると、睡眠時間が少ない日の要因の1つとしては朝起きる時間帯にも相関があるようにみえる。夜早く寝始めるか、朝遅く寝ているかが全体の睡眠時間に影響を与えていることが、1年分の統計からざっくりみえてくる。

ここ最近の、週末の空き時間に筋トレ、散歩、縄跳びをしていることが多い。コテンラジオにはまってきた のもあり、散歩行くときも、帰ってきて家で晩ご飯を作っているときも過去のコテンラジオのエピソードを聞いたりしていた。コテンラジオの目的としては、現代のような変化の速い時代に人文知が役に立つのではないかと考えて、歴史を通して、人間とはなにか?自分とはなにか?と学ぶきっかけになるといいといった理念で活動されているらしい。

私自身、歴史が好きだし、そういった理念も素晴らしいなと共感して、ますますコテンラジオのエピソードを聞いていた。番外編もちょくちょくあってその内容も含めて楽しめている。番外編の1つでハッとしたことがあったので紹介してみる。人文知が現代の人たちにどう役に立つのかに関連して「存在」が社会に与える影響の話しがもおもしろい。

歴史上の偉人の中には、存命中に大きな成果を出していなくても後世の人たち (ひいては現代まで) に大きな影響を与える人もいることを知れる。長期的な影響は行為から生まれてなくて、こういう人間がいたという存在の認知から後世の人へ影響を与えていることもあるという。たとえば吉田松陰とその弟子である高杉晋作のエピソードを聞くとわかりやすい。明治維新において吉田松陰は直接的になにもしていないし、現代の価値観で言えば過激なテロリストのようにも捉えられる。しかし、弟子たちに大きな影響を与えているし、その弟子の1人である高杉晋作もほんの一時期しか貢献していないが、その働きがなかったら日本は現代のようになっていなかったのではないかと思われるぐらいの影響を与えたこと、現代にまで歴史上の偉人として名前が残っていることとも通じる。人間って生きているときだけ世の中に貢献するわけではないことが人文知から学べる。とくに思想家や宗教家にそういった傾向は顕著らしい。

いまの資本主義の世の中では、短期的に評価されて成果を出すことが求められる。それ自体は悪いことではないが、仕事で役に立つスキルがないとダメだというモノの見方は1つの価値観であって、人文知を学ぶと他の視点や価値観に気付くこともあるように思える。たとえばニートが社会にいるという存在が、社会にいる他の人たちにも影響を与えているし、それが後世においてどのような影響を与えるのかは現代では決してわからない。人間は生きているだけで周りに影響を与えている。なにを為そうが、なにもしていなくても、生きているだけでよいという価値観は忙しい現代において自己肯定感につながるようにも聞こえた。なにもできない人間には価値がないという判断は資本主義の短期的な枠組みではそうかもしれないが、過去の歴史 (人文知?) を通しての長期的な視点でみれば、あまり意味のないことだという。

過去に 父が亡くなったときに書いた記事 がある。私は父を尊敬していなかったし、あまり関心ももっていなかった。しかし、父の考え方への反発や反面教師のように大きな影響は受けたように思える。田舎のどこにでもいる普通の人間が、まさに生きているだけで誰かに影響を与えるという意味が、父と私の関係性において理解できた。

週末にたくさんエピソードを聞いた。だいぶコテンラジオにはまってきた。人文知を学ぶという視点から歴史をみる楽しさに気付いたとも言える。