23時に寝て何度か起きて7時に起きてから11時ぐらいまでだらだらしてた。近所の靴屋さんに紐なしスニーカーを探しに行ったが適当なものがみつからなくて結局オンラインで検索して購入した。

オフィスの部屋が暑い

普通に作業ができないぐらいには暑くてしんどい。明らかにビルの内側と窓側で温度差がある気がする。サーキュレーターは昔から使っているものの、扇風機は汗を蒸発させて気化熱で涼しいという仕組み上、暖かい空気を冷やせないので温度が高いと効果が半減する。他に冷房機器を増設できないかを調べてみた。エアコン以外で増設する方法が次の2種類がある。

- スポットクーラー

- 冷風扇

しかし、どちらも私の要件や状況を改善するものにはならない気がする。

スポットクーラーはエアコンと同じ仕組みのミニエアコンのようなもの。エアコンの室内機と室外機が1つになったものと言える。これは冷風を送れるが、冷却した熱を外に排出しないといけないため、排気ダクトから外へ暖かい空気を排出できないと意味をなさない。うちのオフィスは窓を開けられない仕様なので排気ができない。ちなみにスポットクーラーを密室で使うと、冷却する機器の放熱と排気の暖かい空気の分だけ温度が上がってしまうらしい。あとエアコンの室外機とは異なり、熱をもつ機器が一体化している分だけ冷やす効率も悪化する。名前の通り、冷風を送るところだけ涼しければいいといった用途に使うものらしい。

冷風扇は水の気化熱を利用して冷やすという仕組みで排気を必要としない。原理的には打ち水したところに風を送ればちょっと涼しいといったもの。タンクに水と氷を入れたり、保冷剤を入れたりすることで涼しい効果を強化できるものの、最大のデメリットは水を蒸発させて涼しくするため、湿度をあげてしまうことになるらしい。湿度が高くなって不快指数があがれば元の木阿弥になってしまう。またフィルターで水を蒸発させる仕組み上、水を扱うところはカビや菌が繁殖しやすく、さらにそれを扇風機でばら撒いてしまうのでちゃんと掃除しないと衛生面でもよくないらしい。氷や保冷剤を準備するところまでは我慢できるが、掃除は面倒だなと思えて導入を諦めた。

エアコンってよく出来た仕組みなんだということが理解できた。レンタルオフィスのサポートに問い合わせたら夏場はエアコンを切らなくてよいのでつけっ放しにしておくと少し改善するのではないかというので今日から試してみることにした。これまで毎日朝エアコンを ON にして夜帰るときに OFF にしていた。基本的に私が一番早くオフィスに来て一番遅くに帰る。

対策はまだわからないけれど、この不快さを計測しておいて改善のための施策に役立てるために温度計と湿度計がセットになった計測器を購入した。エンペックス気象計 という会社の製品がよいとみかけたので次の2つを購入してみた。

近所のダイソーで同じような目安品というのも購入してみた。100円だと誤差があるそうでこれを厳密な値として信用するなと書いてある。パッケージに入ったものをいくつか比べても針の指す値にはブレがあるようにみえた。エンペックスの計測器が届いたらそれも比較してみようと思う。

能楽の勉強

能: 敦盛 を観に行ったときに解説を朝原さんが行っていて、その内容がとてもよかったので朝原さん主催の読書会 (?) のようなイベントに参加してきた。

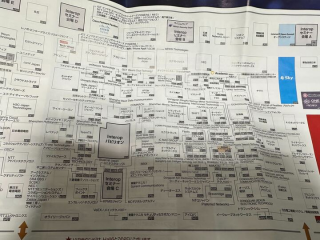

芦屋能舞台 という、外からみたら普通の家のようにみえて入ったら能舞台が現れるといった構造になっていた。能舞台って家の中にあるからびっくりする。初めて行ったからピンポンするのに躊躇する感じ。地図をみたらこの家になっているけど、本当にここなの?って感じで、他の参加者も集まってきて、そのうち常連さんがやってきてここであっていますよと案内してくれて中に入れた。中に入ったら立派な舞台があった。

結論から行ってこの読書会はめちゃくちゃよかった。覚えていることをずらっと書き出してみる。

- 班女は世阿弥作の能とみなされている

- 世阿弥が謡を書いたものに「五音」がある

班女、ゲニヤ祈リツ、

- そこにはこれだけしか記述されていない (失われてしまった?)

- 世阿弥の息子が世阿弥の芸談をまとめた「申楽談儀」に班女の謡い方についての記述があることからも世阿弥作だと考えてよいらしい

- 謡は シテ方五流 によっても異同がある

- 観世流 (かんぜりゅう)

- 宝生流 (ほうしょうりゅう)

- 今春流 (こんぱるりゅう)

- 金剛流 (こんごうりゅう)

- 喜多流 (きたりゅう)

- 能を完璧に理解しようとするのはすごく大変

- 演劇を完全に理解しようといった見方はしないように、能も演劇の一種とみてそのぐらいの感覚の方が楽しめる

- シテ方各流の謡本の異同を比べたり、併合したりしながらより正しい解釈に努める

- 大昔の能の謡の意味に正解などない、シテ方各流のそれぞれの解釈はある

- シテやワキの台詞や謡には歴史、和歌、漢詩、韻を踏むといった、さまざまな意図が含められている

- 教養がないとその意図に気付くことができない

- 漢詩は 和漢朗詠集 から引用されている

20人ぐらい参加していた。朝原さんによると、いつもは10人に満たないと話されていた。私のように敦盛の解説を聞いて行ってみようと思った参加者がたくさんいたのかもしれない。

読む会のやり方はいたってシンプルで、詞章のプリントが配られててそれを参加者が数行ずつ順番に音読していく。歴史的仮名遣いだから音読するのもちょっと難しいんやけど。参加者の音読を聞いていると、慣れた人から素人までいるようなので拙くてもそれほど迷惑をかけている感じはしないのでまぁいいんじゃないかと思う。音読した後に朝原さんがその数行の意味や背景や歴史やなんやらかんやらをわーっと解説する。その解説の精度がすごい。

例えば、次のような一節がある。

花巾上 (はなきんしょう) に散りぬれば、

昔の謡の本はカナで書かれていて「ハナキンショウ二 …」と書いてあった。それを豊臣秀次も能が好きで謡抄に書き換えるときに漢字を当てようとしたが、キンという漢字が分からなかったか、なんらかの要因で一時的に「巾」という文字を割り当てた。豊臣秀次はいろいろあって切腹してしまうわけだけど、謡抄の編纂はその後も続いていてそのまま「巾」という文字で残ってしまった。他のシテ方の謡では「花琴上」とあり、意味的にも「琴」で正しいと思われる。音は「キン」で同じなので謡う上では何も違いはない。

秀吉をまねて秀次も能楽を自ら演じるようになったが、彼は公家・禅僧らに命じて最初の謡曲の注釈書である『謡抄』を編纂させ、後世の文芸に大きな影響を与えた。

豊臣秀次

ここには私は覚えていることをざっくり書いているが、もう少し詳細に説明されていた。謡の上でなんら重要でもないこんな歴史の話しを知っている人いるの?と思ってしまった。すごい。

もう1つ紹介すると、地謡の歌に次のような節が出てくる。

夏はつる。扇と秋の白露と。いずれか 先に 起臥 (おきふし) の床 (とこ) 。

この一節は新古今集和歌集の次の和歌を引用している。

夏はつる 扇と秋の白露と いづれかまづは 置かむとすらん 壬生忠岑

前に敦盛の詞章と一緒に観ていてなぜ単語の区切りがこのような感じになっているのか、まったく理解できなかった。それは私が和歌をまったく知らなかったからだと言える。謡や台詞の冒頭の一節は和歌を引用していることも多い。そのために和歌を知っていると謡をすんなりと聞き分けられるのだと思う。

このようにほんの数行の詞章にもたくさんの意図や背景があることを知った。朝原さんは能楽の研究者なので、詞章を読みながらそれぞれの文節の背景や意図を調べていることが伺えた。プロってこのぐらいやらないといけないなと。私は課題管理の文脈なら何気ないワークフローや作業にいろんな意図や背景を見出だせないといけないという気付きや示唆を受けた。

3ヶ月に1回のペースで開催している。次回は蝉丸という能を取り上げる。

その後に蝉丸の能を演じるイベントも開催されるらしい。次回は読む会で詞章を予習した上で能をみるようにしてみる。するとまた違った趣になるのではないかと思う。